PocketBook Shop - Buy eReaders, eNotes, eBooks, Audiobooks, and Accessories Online.

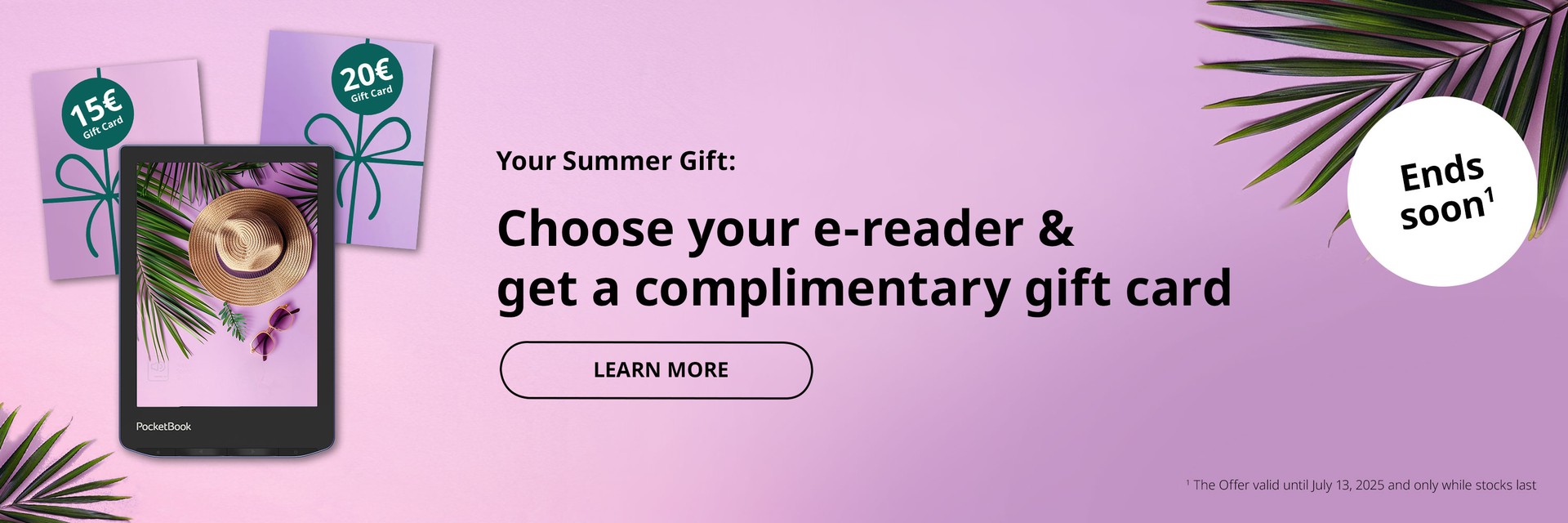

POCKETBOOK VERSE PRO COLOR + SUMMER GIFT

PocketBook Verse Pro Color incl. €15 gift card

Buy this bundle and get a €15 gift card included at no extra cost. The device price has been adjusted to reflect the value of the gift card. Offer valid until 13 July 2025 or while supplies last.

0,00 €

Buy this bundle and get a €15 gift card included at no extra cost. The device price has been adjusted to reflect the value of the gift card. Offer valid until 13 July 2025 or while supplies last.

0,00 €

Gift card details

Please enter the email address to which the code for the redemption of the gift card should be sent.

Optionally, you can add a greeting message.

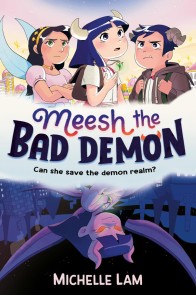

Book of the day

Have you ever played two truths and a lie?It was Emma's first summer away from home. She made

10,99 €

10,99 €